|

寂定山超願寺(真宗大谷派)公式ホームページ | 〒949-4146 新潟県柏崎市西山町妙法寺1351番地 |

|

| ページTOPに戻る | |

| * | 現状報告 |

| 1 | 住職挨拶 |

| 2 | 年間行事計画・お知らせ |

| 3 | 超願寺だより 最新号 |

| * | 超願寺情報 |

| 1 | 超願寺参拝・境内散策報 |

| 2 | 超願寺の歴史 |

| 3 | |

| * | これまでの活動 |

| 1 | 超願寺だより・アーカイブ |

| 2 | 17代住職戸次義一・最後の説法 |

| 3 | 葬儀リーフレット |

| 4 | |

| 5 | |

| * | 問合せ関連等 |

| 1 | 問合せ |

| 2 | その他情報 |

| 超願寺の歴史のページに関しましては、書籍「宿場町妙法寺の文化」昭和52(1977)年3月30日刈羽郡西山町教育委員会から発行された内容をすべて引用しております。大凡50年前の書籍内容と現在令和5(2023)年と異なる部分のみ、修正を加えております。特に、年代等については、参考書籍は縦書きのものを、このサイトページでは横書き表現としたため、算用数字(アラビア数字)に変換してあります。 | |

| 一、超願寺建立の由来 | |

| 寂定山超願寺は天正11年(1583)の創立。真宗東本願寺派に属した戸次法順の開基。現住職(昭和52年時・1977年時)は第17代戸次義一氏である。(現在・令和5年(2023年)は、第18代戸次順英氏である。) 「温古の栞」に、刈羽郡妙法寺村真宗寂定山超願寺は、織田信長の三将の一、加賀国石川郡小松の城主、戸次右近将監(元は梁田氏、又三将とは、惟任改明智日向守、羽柴筑前守、戸次右近将監なり)は、天正年中石山本願寺を攻めらるる折、北国より加勢に登る。門徒を押えの為関門を裾ゑ守衛せられしに宿善の到米にや、信長の非義を憂ふるの余り譜代の家来を率ゐ、石山に籠もり防戦に尽力す。役終り、教如師の法弟となり、戸次法順と改め、北国の門徒化導の為、所々経回、後今の地に一守を建立せし以来嗣子相統する巨刹なりと、記してある。 次に、当時所蔵の嘉永3年(1850)当時第12代真量院戸次法輪が院号申請に際し本山東本願寺に提出しだ「乍恐以書附奉願上候」という文書の中に、当助の由緒をかなり詳細に記している。少し長いが、前半を国文に直し書いてみよう。 恐れながら書附を以て願ひ上げ奉り候 拙寺儀、先々住真解院(10代寂融)代より、院家(門跡の次に位する貴き寺院)昇進の願意御座候へども、時節到来せず、今以って相流れ罷り在り候。此度右昇進の儀御願ひ申し度く上亰仕り候。恐れながら拙寺由緒の儀申し上げ奉り候。拙寺儀は俗姓は織田信長の幕下にて、戸次右近将監と申し候者にて、当御宗門に御座候へども、心ならずも織田家に与力仕り罷り在り候処、其後(天正五年頃)上杉家と織田家と北国合戦(1961年度、高田市文化財調査報告に、天正5年8月13日、加賀手取り川対陣)」の砌には、信長には甲斐なく、江州(滋賀県)大津迄引取罷り申し候を、右近甚だ心外に存じ、すぐさま上洛仕り、菩提心を発し、信浄院様(教如上人)の御弟子と相成り、法名法順と下し置かれ、即ら六字の御名号、並びに祖師聖人御自画の上宮太子の尊像、右画幅御授与なし下されありかたく頂戴仕り、それより越後国へ罷り下り上杉家四家老の内、斎藤下野守の元に暫く恩恵に預り、即ち領内妙法寺に一宇建立仕り、上人より頂戴の六字の御名号並に太子尊像を御本尊と崇敬し奉り罷り在り候。其の後慶長年間に、教如上人様より寺号を超願寺と御免を蒙り、宣如上人様(13代)御代に木仏尊像(但御表御染筆)御免なし下され、慶長九年には蓮如上人様御影(但讃附)御染筆なし下され、元和3年には、祖師上人様三挟間の御影頂戴仰せっけられ、其節押し曠げて一寺に相成り候事に御座候(以下略) |

|

| 二、開基・戸次法順の出家について | |

| ここで戸次法順師の伝記について筆者は、二十年前から調べているが今以って然るべき調渥資料が見つからない。よって今の処は前述の「温古の栞」と、嘉永3年の「超願寺文書」によってこれを推察することにする。 さて、右二書に記された法順師出家の動機は大ざっぱにいって次の二点に帰結するのではあるまいか。 (1)遠因 「温占の栞」 宿善の到来や信長の非義を憂ふるの余り (2)近因 嘉永三年の「超願寺文書」 上杉家と織田家と北国合戦の砌(みぎり)には、信艮には甲斐なく、江州大津までまかり申候を右近(法 順)甚だ心外に存じ、すぐさま上洛仕り、 菩提心を発(おこ)し、信浄院(教如)様のお弟子と相成り云々。 「非義」とは何か。「心外」とは何か。まず「非義」から見てみよう。 ①非義とは、 それはまず永禄11年(1568)信長は足利義昭を将車に擁立して間もなく、ぶしつけにも時の本願寺の法主(ほっす)、顕如(けんにょ)に向って大阪石山寺の移転を迫ってきた。その文言に、近頃無理なる所望には候へども、貴方の地を此方へ譲り給はぱ、峨廓を構えて西国の押さへとなし、心安く関東を鎮め申すべし。尤も本願寺移住の地は、以前の如く京都、或は山科、いづれの地なりともお望みの地へ此方より伽藍を建てまゐらすべし。是れ私の計にあらず。天下泰平の基を開き、上は天子より下は庶民に至るまでのためなれはご辞退なくお譲り下され候へ。殊にその地は戦場の中にまじり、宗門化導の妨げに相成るべけれ ば、偏に退院の儀を頼み存ずるなり。 真宗総本山の法城石山を「ご辞退なく譲れ」と強迫してきた。この強迫状がこの後、11ヶ年にわたる石山合戦の原因となった。さらに、元亀2年(1572)の、浅井長政・朝介義景にくみした比叡山延暦寺攻めには、兵を分けて四囲をかこみ、火をつけて伽藍を焼き比叡山から山下ヘ逃げてくる僧兵とともにその婦女・童幼を悉く斬った。この数千人という。ために山容一変して空しくなった。 とくに一向一揆に対しては徹底的亡滅をはかり、殊に天正2年(1574)7月、伊勢の長嶋攻めには、信長はその子信忠・信雄らと一緒に、門徒の捕虜とその女・子供までも柵の中に入れ、火あぶりして惨殺した。これは何万であったか。作家の大仏次郎氏はこのようすを、創作「炎の柱」で次のように細叙している。 |

|

| と も し び (一三) | |

| 信忠は、重い息の音を感じさせて、下臣、木斎にこういった。 「捕虜を女子供を入れて何千人とまとめて、いぶり殺しに長島のことがおれには忘れ切れぬ」 「…………」 「焔と煙に巻かれて、阿鼻叫喚の声を上げ、軀についた火を消し止めようと死物狂いで柵を乗越えて、前の川におどり入る者もあった。ぞれを 一人ずつ槍で突き殺して行った。その内に多勢の力で柵が破れて何百という人間が焼けただれ、髪の毛が燃えたまま、雪崩れを打って出て来たわ。 たちまち水際まで折り重なって、人間の山を築いた。それを突いだり切ったりして、血しぶき上げた死体の山の上に兵士どもが駆け上がる。地獄だ。多勢の断末魔のうめき声、泣き声を聞きながら、その場では意外に平気でおる。それへ逃げるぞ、それ逃がすなと指図さえ出来るものだ。通り道がふさがっていにので、死びとが重なった山さえおれは踏んで歩いに。それが、さ、木斎、ずっと下に下敷きになって、まだ生きている人間も多勢あったな。死ぴとの山が踏む足もとで、ゆらりゆらりと揺れ勦く。九月の末だったが、道ばたの草に野菊が咲いて紫の色をしておっにのを見たのも覚えておるくらいだ。地震のように波打って揺れる人間の山を、踏んでおれは歩いた。」(後略) 次に ②心外とは何かの問題である。 それは前記「超願寺文書」中の「右近甚だ心外に存じ」という心境はどんなものかはっきり判らないが、まあ 一つ推量してみよう。 天正5年7月、上杉謙信は能登の敵城、七尾城を攻め取ろうとして越中氷見に出陣した。氷見から七尾は近い。 城将艮続連は大いに驚き、近江の安土城の信艮に助けを請うた。信長は越前の北の庄城主柴田勝家を総大将とし、 佐々成政・前田利家・羽柴秀吉らに命じ、匕尾城救援のため大軍を加賀に攻め入らせた。これを聞いた謙信は8月13日夜、七尾城外に諸将を集めて月見の宴を開き、かの有名な「霜は軍営に満ちて秋気晴し」という一詩を 詠んで陣中の余裕を見せた。こうして翌々15日は七尾城、つづいて17日は加能国境の末森城を陥れ、直ちに 加賀の国に進入した。ここでわが越後の勇将上杉謙信と尾張の謀将織田信長との最後の激突、加賀の手取川の戦になるわけだが、「史伝・上杉謙信」を著した 筆者の友、池田嘉一氏は謙信についてこう書いた。 |

|

| ーー手取川の勝利ーー | |

| 一方、七尾城救援のため加賀に乱入した織田勢は、七尾城の報を得てがっかりし、18日、手取川を渡ったところで、ぴたりと進撃をとどめた。羽柴秀吉が主将の勝家に無断で引きあげ、信長の激怒をかったのは名高い話である。とにかく謙信の猛攻ぶりを聞いている織田勢は浮足だっていた。 17日の末森落城の内報に接し織田勢はいよいよ逃げ腰になり、ついに8月23日の夜中に退却を開始した。これを知った謙信は追撃を行なって千余人を討ち捕り、川い落された人馬は折からの洪水に押し流された。謙信は、信長みずから川陣したものと思っていたとみえ、覦橋城将北条安芸守・丹後守あでと思われる書状に、「信長は重ねての出陣だから、すこしは手ごにえがあると思っていにのに、案外手弱の様子、この分なら天下のことも容易である」という意味を書いている。その時落首があった。 上杉にあうては織田も名取川はねる謙信逃げるとぶ長 名取川は手取川である。謙信もこれを見て「とぶ長にはかなわないわい」と大笑いしたという。この一戦で加賀一国が謙信の手に落ち、越前の北部も飛騨も指揮下にはいるようになった。 以上から「右近甚だ心外に存じ」とは、天正五年秋、金沢市の西の手取川を渡った所で進撃すべき織田勢が、上杉勢の猛進に恐れて夜の間に逃げ、信長は大津(一説、長浜)まで去ったが、この時、法順はひどく「意外の事だなあ」と痛感し石山の法城に走り教如師のもとで出家したものと考えられるのである。 以上の史実をまとめて、戸次法順帥の出家の動機を推察すると、その遠因は戦国の末期、尾張の英雄織田信長の家臣として働いたが、主人信長の余りな偏狭偏頗で真宗僧徒や特にその一族らに対する残虐性は、人目を以て正視する事が出来ないものがあったに違いない。従ってこれらを詳かに見聞した法順は、主人信長の無軌道的武断政治を人道の非義と断定し、それはやがてその部下たる自己もまた共同責任があり、否、信長そのものがやがて自己であることに気づき、ついに法城石山↓遁人を決意し、その機会を窺っていたがその機会は、名取川で上杉軍の猛勢に押されて心外にも織田軍の総くずれとなる。ここに「宿善の到来」となって石山龍城となったと思われる。 こうして法順師の信仰生活への大転回が行われ、祖師親彎の歎異抄にある「悪人成仏」の光りが、心の奥に閃めいたと見るべきではなかろうか。さればこそ師の教如上人もこれに感じ「南無阿弥陀仏」の六字の名号と、上宮太子の画像とを法順師に与えたものではあるまいか。 |

|

|

|

| 出家後の法順師の動静はくわしくは判らないが、当時本願寺を助けて織川信長を討とうとした上杉謙信の存在は大きかったろう。 この時代の謙信の勢威を、江戸時代末の詩人大槻磐渓は次の一詩を詠んで、天正6年3月13日急死した謙信を惜しんだ。 |

|

| 春日山懐古 | |

| 春日山懐古 春日山頭晩霞(ばんか)に鎖(とざ)さる。 祐祐嘶(くわりゅいなな)き罷んで鳴鴉(めいあ)あり。 憐む、君が独り能州の月を賦(ふ)して、 平安城外の花を詠ぜさるを。 戸次法順師はこの上杉謙信を頼って越後へ下り、その重臣赤田城主斎藤下野守朝信の処にしばらく世話になり、天正10年織田信長の死去の翌11年、朝信の領内妙法寺に一宇の寺を建てたのである。これが超願寺である。 なお、当寺に慶長9年、法順師が教如上人から戴いた蓮如上人の頗る優秀な画像がある。 |

|

|

蓮如上人画像 蓮 如 上 人 画 像 |

|

同上の説明 本願寺釈教如 花神 慶長九年 信州長沼浄興寺門徒 越後国苅羽郡妙法寺 超頤寺常住物也 願主 釈法順 |

| 註、 一、 長沼は今の長野市 註、 二、 浄興寺は上杉謙信が長野から現在の上越市高田に移したもの。 註、 三、 右により法順は一時長野の浄興寺に仮寓しにものか。法順師の伝記研究亅????財であろう。 註、 四、 右、画像並説書は、前記「建立の由来」のところで書いた。 |

|

| 三、2代・慶順 | |

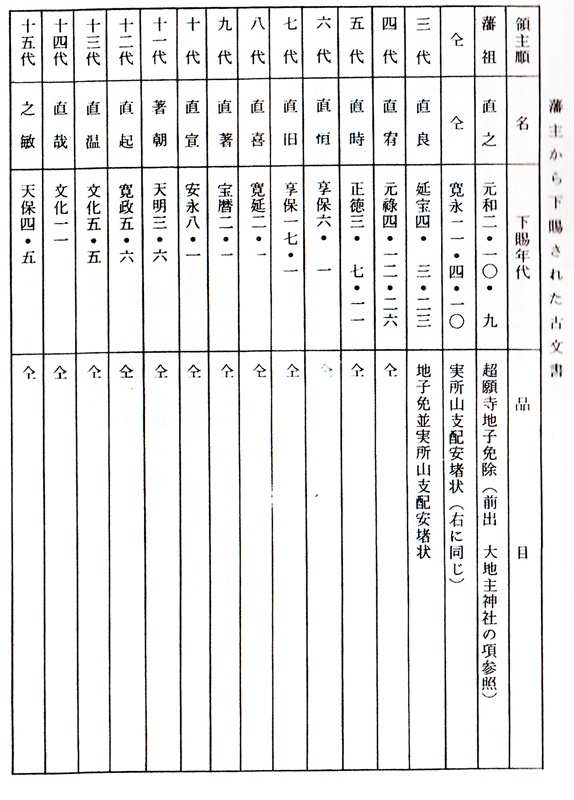

| 嘉永3年文書には、2代慶順と椎谷藩祖堀直之との関係を次のように記されている。 徳川家康公が、慶長・元和の大阪(当時は坂と書いた)冬・夏の陣にお出かけの時、中蒲原郡村松城主堀直寄殿の弟、堀直之殿が大坂へ出陣された。その途中当時へお泊りになり、住職の慶順といろいろ話され、もし自分が大坂で手柄を立てたなら、ご当寺へも宿っていろいろお世話になったからそのお礼は必ずいたします。といわれた。 そこで直之は大坂では敵将の首をとって大功を皀てたので九千五百石(堀氏二代の時一万石)の土地を与えられた。よって帰国の時、再び当寺に立ち寄られ、約束の通り当寺の屋敷年貢として米六斗匕升下賜と諸役を免除されたりなお、大地主神社の山林一町八反余の支配を仰せつけられそれがもとで堀領主の代がわりにはお屋敷へ参ってお祝いたし、江戸逗留中は領主からいろいろお世話になった。 又、越後に椎谷の陣屋が出来ない時は、当寺が仮の陣屋となり、藩政のお手伝をし、寺院も拡張されたのでその際は藩祖のお直筆で多分のお手当米を頂いた。 ’ なお又、当時は本願寺の三条御坊(三条別院)もなかったから、本願寺様の御用向も当寺でいたし、椎谷領内の未寺からの上納も、当寺でお取次したということである。 右の由緒を語る超願寺所蔵の重要書を次に記そう。 |

|

|

|

|

|

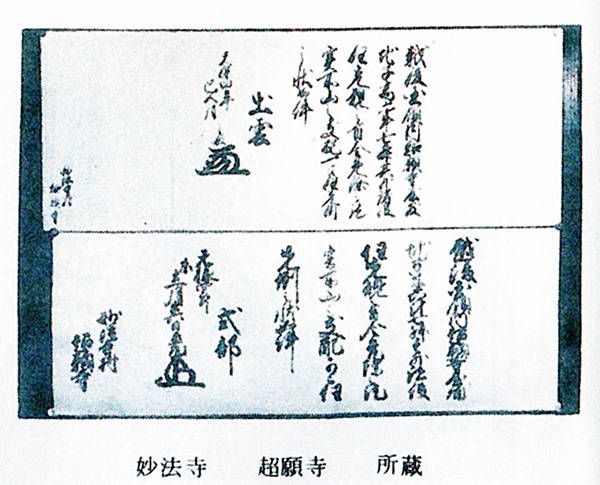

| 上、十五代之敏の黒印状 越後国領内超願寺屋敷 地子高六斗匕升其外諸役 任先規之旨令免除之訖(おはんぬ) 実所山之支配可被任先例 之状如件 出 雲 天保四年 之敏花神 已五月 妙法寺村 超願寺 |

下、四代直宥の黒印状 越後国領内超願寺屋敷 地子米六斗七升其外諸役 任先規之旨令免除之訖 実所山之支配可被任 先例之状如件 式 部 元禄四年 未 直宥花神 十二月廿六日 妙法寺村 超顋寺 |

| 堀 藩祖から超願寺への書翰 |

|

| 年頭為御祝儀 銀三匁送給 本望之至存候 猶久能加兵衛方より可申進候間 不具候 恐々謹言 堀式部少 五月十五日 直 之 花神 慶 順 老 |

|

|

如承改年之御慶申納候 然者為樽代銀子五匁送給 令満足候 我々気色少宛快気候間可御心易候 従陰居御伝言本望之至候 能様御心得頼人候 恐々謹言 二月十一日 堀式部少 直 之 花神 超 願 寺 御 館 |

|

| (三) 椎谷藩主から受領のもの |

|

|

(三) 椎谷藩主から受領のもの 左から(釘貫紋は堀氏の家紋) ④ 三ツ組木盃 ⑤大平 (朱塗・台付) (金泥の鶴) ③ 飯櫃 (黒塗・内朱) ○台付湯桶 ○膳・椀 (黒塗内朱) (黒塗・内朱) |

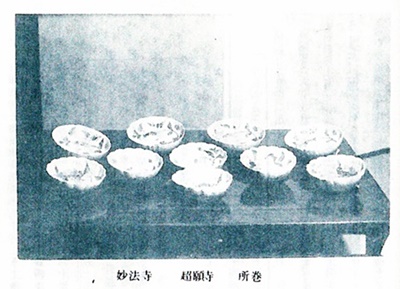

| (四) 寺伝による椎谷藩堀侯から拝領の高麗大皿。 | |

|

(四) 寺伝による椎谷藩堀侯から拝領の高麗大皿。 (磁器)大小十枚がある。 蓋書に左の文字がある 栗模様絵 高麗大皿二十 寂 定 山 (1) 大(四枚) 高さ 二寸 直径 五寸三分 中は 栗の模様 (2) 小(六枚) 高さ 一寸九分 直径 四寸六分 中は 栗の模様 |

| 太閤検地による慶順の寺領 | |

| 太閤検地による慶順の寺領 天正10年(1581)信長は本能寺で明智光秀に斃された。翌十一年法順は超願寺を創立した。それから16年後慶長3年9月13日妙法寺に太閤検地が行われ二代慶順の土地が検地された。太閤検地帳記載の土地は次の通り。 居屋敷敷 八十歩 分 米 一斗四升七合 慶 順 上 田 そ へ だ 九十歩 ″ 五斗九升四合 ″ 中 村 一反半廿四歩 ″ 二石三斗四升二合 ″ 宮のわき 六十歩 神 田 半五十歩 ″ ハ斗ー廾三合 ″ 中 田 くそうず田 一反半二十歩 ″ 二石 二升二合 ″ 下 田 長おもて 大六ヤ歩 ″ 一石 一合 ″ 中 田 荒 之 分 や ま だ 十ニ歩 ″ 四升三合 ″ 上 畠 匕十歩 ″ 一斗四升五合 ″ 二十四歩 ″ 五升 ″ 四十八歩 ″ 一斗 ″ 下 畠 十 歩 一升一合 ″ こやしき 二十八歩 ″ ニ升九合 ″ 荒 之 分 二十四歩 ″ 二升五合 ″ 以上、2代慶順と堀直之椎谷藩祖との関係を要約すれば、慶長・元和の大阪両度の役に、椎谷藩祖堀直之は兄、直寄の軍に属して出陣し、徳川氏のために大功を立てたが、出陣の途中何かの用があって超頤寺に泊り、大変世話にな つた。この時は慶順の時代で、この慶順の好意によって、役が終ると元和二年から超願寺を陣屋とし、門前を町屋敷として、超願寺には六斗匕升の年貢、町屋敷二十八軒には一戸二斗二升の年貢を免除するとともに、超願寺には大地主神社の山林一町余の支配権を与えて、慶順の好意に報いた。 超願寺の六斗匕升の年貢は明治四年廃藩置県まで、免除した。それは左記妙法寺戸長、神林祐八郎氏が、柏崎県庁に提出した文書に出ている。 乍恐以書附奉願上候 刈羽郡妙法寺村 超願寺崖敷反別 一、八畝廿八歩 此高六斗匕升 此貢米七斗八升二合五勺六才 右之通り奉中上候処相違無御座候 然ル上ハ当 申年より御上納仕候依御諸書奉差上候 以上 明治五壬申年九月三日 刈羽郡妙法与村 戸長 神林祐八郎 印 柏崎県御役所 堂宇建築 明治六年、神林祐八郎氏が新潟県庁に報告した当時の建築概要は左の通り。 新潟県管下越後国刈羽郡妙法寺村 二十二番地 京都府山城国愛宕郡下京柬本願寺末 真宗柬派 寂定山 超願寺 一、本尊、阿弥陀如来 立像 宗祖 親鷽聖人第十二世教如大僧正直弟戸次法順天正十一癸末年創立 当寺第一世従夫相続仕侯也 一、堂宇、竪十間 横九間半 一、境内、坪数二反八畝十八歩 民有地第一種 一、鐘棲、二間二間 一、門、 九尺二間 一、境外ノ所有地 無之 一、檀徒人員、二千百九十八人 一、管轄庁迄ノ距離二十里九丁 これは第13代厳潤の時代で、信徒戸数は四百四十匕軒あった。 さて、今の本堂の建築は、明和元年(1764)(一説、7年)に再建されたもので、特志寄付者帳に、八十二人の名が記され、多額の出費を要している。なお、明和以前の本堂は小規模であったそうだ。 旧梵鐘は延宝時代の鋳造であったが、太平洋戦争で供出。現在のものは昭和二十八年の新鋳である。 山門は明治時代まであったが、現存しない。ただ門の上部についていた菊の紋が現在庫裡に保存されて、往時の豪壮さを物語っている。超願寺を語る時は開基法順帥を忘れまい。 |

|

◇◇◇◇◇ 超願寺 ◇◇◇◇◇ 画面のtopに戻る