|

寂定山超願寺(真宗大谷派)公式ホームページ | 〒949-4146 新潟県柏崎市西山町妙法寺1351番地 |

|

| ページTOPに戻る | |

| * | 現状報告 |

| 1 | 住職挨拶 |

| 2 | 年間行事計画・お知らせ |

| 3 | 超願寺だより 最新号 |

| * | 超願寺情報 |

| 1 | 超願寺参拝・境内散策報 |

| 2 | 超願寺の歴史 |

| 3 | |

| * | これまでの活動 |

| 1 | |

| 2 | 17代住職戸次義一・最後の説法 |

| 3 | 葬儀リーフレット |

| 4 | |

| 5 | |

| * | 問合せ関連等 |

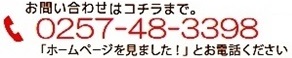

| 1 | 問合せ |

| 2 | その他情報 |

超願寺 本堂及び庫裏 西山町妙法寺 |

| 超願寺の門前にある宿場町妙法寺の解説看板より | |

| |

|

| 宿場町妙法寺 〜超願寺と町屋敷二十八軒〜 ◆寂定山超願寺 浄土真宗大谷派(東本願寺派)天正十一年(一五八三)創建。 超願寺の開基・尸次右近将監は、加賀小松城主で織田信長に仕える武将 であったが、信長の非道な振る舞いに反発して武士を捨て、時の本願寺 門主教如上人により法名を「法順」と授けられた。その後法順は越後に 下り、上杉家の重臣赤田城主斎藤下野守の庇護を受け、その領内妙法寺 の地に一寺を建てた。これが超願寺の起源である。 江戸時代には椎谷藩主堀氏との結びつきを強め、近在有数の名刹とし て今日に至っている。 寺宝には、初代法順が教如上人から賜った「六字名号」と親鸞聖人直 筆と伝えられる上宮(聖徳)太子像、藩主掘氏より拝領の高麗大皿など 多数がある、 ◆町屋敷二十八軒 かつて長岡街道の宿場・宿駅として栄えた妙法寺集落の中心部をなし たのが、「町屋敷二十八軒」である。元和元年(一六一五)、椎谷藩主 堀直之は超願寺を陣屋と定め、超願寺を真ん中に道を挟んで十四軒すつ の民家を町屋敷に指定し、屋敷年貢を免除してこれを保護した。 南側(超願寺側)を「上町」、北側を「下町」と呼ぶ。 間口五間、奥行き三十四間の屋敷割り。 このあたり一帯の家や屋敷跡がその名残であり、二十八軒の中には昭和 の中ごろまて、この時代のままの屋号を伝えている家が半数以上あった。 明治十一年の曾地峠の開通によって、妙法寺集落は宿場としての役割 を終えたが、その後しばらくは油田採掘による活況が続いた。 「燃ゆる水」献上の地とされる妙法寺の山中には、江戸時代末期から手 掘りの石油採掘が行われていた。 明治七年 戸数 一〇三 (始めて作成された戸籍) 明治四四年 戸数 一〇二 人口 七四四人 明治の終わりころ、妙法寺には次のような職業に携わる人々がいた。 近在から買い物や遊興に人々が集まったという当時の活況が眼に浮かぶ ようである。 平成二十年八月吉日 柏崎市西山町 南部コミュニティ協議会 妙 法 寺 集 落 長岡街道妙法寺峠整備促進協議会 |

医者、教師、裁縫師匠、鍛冶屋、大工.屋根屋、木挽き、桶履、下駄雇. 石屋、呉服屋、菓子屋、湯屋、酒屋、酒造業、床屋.麹屋、醤油釀造業、 紺屋、旅館、科理屋、芸妓置屋、輿行師、役者、質廈、金融業、博労など |

| 宿場町妙法寺 超願寺門前にある解説看板 | 超願寺の門前より |

◇◇◇◇◇ 超願寺 ◇◇◇◇◇ 画面のtopに戻る